车原创 如今,新能源汽车市场渗透率已突破50%,但电池起火、充电事故、电磁干扰等安全问题仍时有发生,依然是悬在行业头上的达摩克利斯之剑。

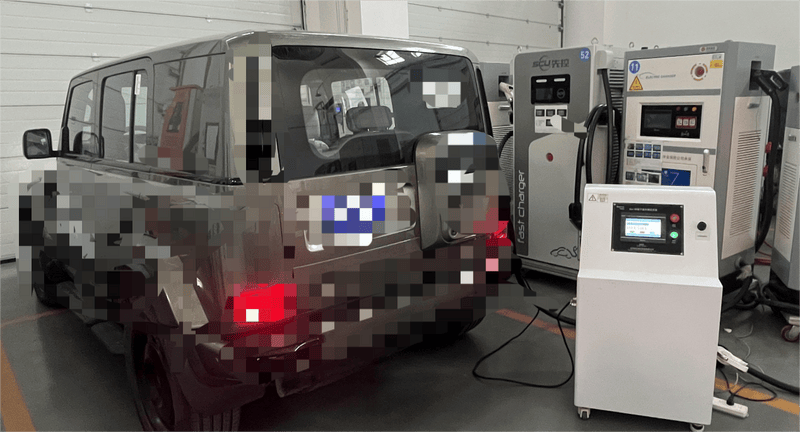

最近,工信部颁布史上“最严电池安全令”——对行业安全标准进行了颠覆性升级。新规不仅修订了热扩散测试,更新增底部撞击测试、快充循环后安全测试等严苛项目,并首次强制性要求测试后电池必须‘不起火、不爆炸’。

然而,新能源汽车的安全挑战远不止于此。融合了电气、化学、软件系统等复杂技术的新能源车,其安全维度异常多样化,电磁安全、高压安全、消防安全等隐患同样威胁着人身安全。

更严峻的是,行业标准的制定速度往往跟不上技术迭代的步伐,建立更严格、更贴近真实场景的安全验证机制,形成一道让消费者看得见的、全面的安全红色防线,迫在眉睫。

安全验证机制迫在眉睫

不可否认,国内新能源车可谓日新月异,参数不断狂飙、新技术不断涌现,安全挑战呈现多元化、复杂化趋势。

譬如在采用800V电压平台后,电池充电倍率最大可达6C(目前普遍为1C),但在高充电倍率下,锂离子脱嵌和迁移的速率加快,锂枝晶一旦刺穿隔膜,将导致电池内部短路,或会造成起火等安全风险。

再譬如我们普通消费者容易忽视的电磁安全,有研究表明,L2级辅助驾驶车型在强电磁干扰下(如广播塔、隧道基站附近)可能出现功能失效,导致行驶中突然动力中断、灯光乱闪等危险状况。

要知道,中国道路电磁环境复杂度远超欧美,存在超100种复杂场景,这些潜藏的危机时刻威胁着消费者安全。

为了综合全面评价这些安全问题,中汽测评最近发布了中国新能源汽车电安全专项评价规程(以下简称电安全评价),评价包括充电安全、电磁安全、功能安全、电池安全、高压安全和消防安全六个维度,每个安全维度又设立子项,并赋予不同的分值分布。

测试车辆根据最终得分率,评定星级(如≥90%为五星),相当于为消费者提供直观、全面的安全“体检报告”。

以最为重要的功能安全(占30分)为例,车辆在使用过程中可能会因为功能故障而发生失控事故,中汽测评电安全专项技委会副主任委员 樊彬表示,这正是新能源车的电气化系统的耦合中产生了不可预见的Bug。

因此,电安全评价的测试项目聚焦复现动力失效(占30分的60%)和非常规驾驶(占30分的40%)等潜在行车失控场景,从而量化评价车辆行车控制功能的安全可靠性和鲁棒性。

电磁安全在测试体系占25分,电安全评价在大功率广播发射台、隧道3G基站、隧道4G基站等信号干扰场景下,测试车辆的相关功能是否失效。

另外在高压安全方面,电安全评价通过在急加速、停车怠速、紧急制动、充电场景下,采集分析车辆高压内网纹波指标,来量化评价整车各系统集成耦合后的相互影响程度,来识别系统是否会失效。

为确保评价体系成为真正的“行业明镜”,中汽测评构筑了严谨的测试流程,首先以消费者身份购买车辆,再通过信息公开以及线上发布的形式,实现过程透明化。

在过去的传统燃油车时代,消费者更多关注结构安全、碰撞安全,如今技术复杂的新能源车又衍生出全新的安全文化,我们消费者该如何规避围绕电而产生的问题,显得尤为重要。

中汽测评的电安全评价,正好让消费者能直观感知一辆车的“健康水平”,科学指导购车选择。同时,它无形中倒逼车企更加重视充电安全、电磁安全、功能安全等环节,以电安全测试这道红线为标准,持续优化产品设计。

安全用车是消费者的必修课

当然,测试标准只是一道参考防线,真实用车场景千差万别。我们作为消费者在日常使用中注意电安全,将风险降到最低,也属于必修课。中汽测评电安全专项技委会副主任委员 樊彬提出了四点的宝贵建议:

第一,在充电时,用户要注意周围环境,在高温下最好选择阴凉或有车棚的充电桩充电,避免积累热量;而在雷电、雷雨等极端天气下,尽量不充电;

第二,将车辆的充电量控制在20%到80%之间,避免满电和亏电区间下对电池造成不可逆的损失,延长电池寿命。

第三,需定期进行高压回路的维修检查,避免积尘等情况;

第四,保持温和驾驶的良好习惯,避免极限驾驶手段,将新能源车当作交通工具,而非暴力驾驶的玩具。

这些看似简单的建议,背后是无数实验数据的支撑。 当消费者学会识别风险,当车企因测评压力而改进设计,新能源汽车的安全防线才真正完成了从政府监管到行业自律,再到用户自觉的坚实闭环。

从强制国标筑牢“不起火、不爆炸”的生存底线,到专项测评构建覆盖全场景的主动防御网络,国内新能源汽车产业正在编织全球最严密的电安全防护体系。

这不仅是技术的升级迭代,更是对“生命至上”理念最深刻的践行——只有当安全从冰冷的参数表真正融入日常用车生活的每一刻,才是对千万新能源车主最庄严的守护承诺。